臭氧層“保衛戰”打響所涉工業產值4500億

我國首部專門管理消耗臭氧層物質活動的行政法規《消耗臭氧層物質管理條例》(以下簡稱《條例》)自6月1日起正式實施。此舉表明,自6月1日起,在我國生產、銷售、使用及進出口消耗臭氧層物質的產品,將受到總量控制和配額制管理。國內所涉及的工業行業產值達4500億元,從業的產業工人達100萬人。其中,化工、空調制冷及維修等行業受影響較大。針對該《條例》,近日,聯合國環境署、環保部對外合作交流中心、中國環記協在北京聯合舉辦加速淘汰氫氯氟烴(HCFC)研討會。與會專家對HCFC的配額管理表示認同,對替代技術缺失表示了擔憂。

實行總量控制與配額管理制

加速淘汰含氫氯氟烴是自2010年開始我國履行蒙特利爾議定書最主要的任務。

為保護臭氧層,逐步淘汰消耗臭氧層物質,國際社會分別于1985年和1987年締結了《保護臭氧層維也納公約》和《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》。我國分別于1989年、1991年、2003年加入了《保護臭氧層維也納公約》和《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》倫敦修正案和哥本哈根修正案。

按照公約規定,發展中國家應于2030年前完成制造業中HCFC的淘汰任務。目前,我國是世界上HCFCs類物質最大的生產、消費和出口國,2002年以來,HCFCs連續多年都以20%的速度增長。2008年我國HCFCs的產量約40萬噸,占發展中國家的87%,超過全世界比例的50%;消費量約為25萬噸,占發展中國家的一半。

環保部對外合作中心主任溫武瑞介紹說,按照議定書淘汰目標要求,我國淘汰任務很重。但考慮到當前工業市場的整體技術水平,我國淘汰HCFCs的時間表并不激進,力爭實現的目標是:2013年凍結,2015年消減10%,2020年消減35%,2025年消減67.5%,2030~2040年保留2.5%僅用于維修用途。

為了實現這一目標,《條例》建立了消耗臭氧層物質總量控制和配額管理制度。《條例》規定,由國務院有關部門確定國家消耗臭氧層物質的年度生產、使用和進出口配額總量。在總量確定后,消耗臭氧層物質生產、使用、進出口單位可以依照條例的規定向國務院有關部門申請配額許可證。

國務院法制辦農林城建資源環保法制司副司長王宛生表示,除了配額制管理外,新頒布的《條例》另一特點是強化了執法手段。《條例》對各種可能發生的違法行為,規定了罰款、沒收違法物品、拆除違法設備設施、沒收違法所得、核減配額數量直至吊銷配額許可證等嚴格的法律責任。

替代技術缺失成淘汰難點

按照《條例》要求,我國將逐步削減并最終淘汰作為制冷劑、發泡劑、滅火劑、溶劑、清洗劑、加工助劑、殺蟲劑、氣霧劑、膨脹劑等用途的消耗臭氧層物質。目前來看,高位的資金成本與替代技術的缺失是淘汰的主要難點。

作為全球第一個具有明確定量淘汰任務的國際環境條約,《蒙特利爾議定書》規定,發達國家比發展中國家提前十年淘汰消耗臭氧層物質,并為發展中國家提供資金和技術轉讓,幫助發展中國家淘汰消耗臭氧層物質。

“除了資金成本外,能同時滿足環保指標、性能指數與安全性能要求的替代技術缺失同樣是當前淘汰任務面臨的難點。”專家表示。

我國自加入公約以來,在多邊基金的支持下,已經累計淘汰了共約10萬噸消耗臭氧層物質的生產和11萬噸消耗臭氧層物質的使用,而且已經在2007年7月1日比公約提前兩年半完成最主要的兩種消耗臭氧層物質全氯氟烴(CFCs)和哈龍(Halon)的淘汰。

如今,在過渡時期,曾作為淘汰CFCs替代產品的HCFC,再次面臨被淘汰的命運。環保部對外合作中心項目三處處長周曉芳表示,目前,要努力探索一種全新的替代技術,以盡量避免替代技術需要再次替代的多重勞動。 北京報關員考試

雖然《條例》有規定:國家鼓勵、支持消耗臭氧層物質替代品和替代技術的科學研究、技術開發和推廣應用。但北京大學環境科學與工程學院教授胡建信接受本報記者采訪時坦言:“目前的替代技術并不理想。”

胡建信表示,希望建立政府主導,企業為主體和行業公眾參與的淘汰HCFCs的機制,開展技術可行、經濟有效的戰略和行動。

據了解,由國務院環境保護主管部門會同國務院有關部門擬訂的《中國逐步淘汰消耗臭氧層物質國家方案》正在制定中,或將于今年底報送國務院批準后實施。

實行總量控制與配額管理制

加速淘汰含氫氯氟烴是自2010年開始我國履行蒙特利爾議定書最主要的任務。

為保護臭氧層,逐步淘汰消耗臭氧層物質,國際社會分別于1985年和1987年締結了《保護臭氧層維也納公約》和《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》。我國分別于1989年、1991年、2003年加入了《保護臭氧層維也納公約》和《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》倫敦修正案和哥本哈根修正案。

按照公約規定,發展中國家應于2030年前完成制造業中HCFC的淘汰任務。目前,我國是世界上HCFCs類物質最大的生產、消費和出口國,2002年以來,HCFCs連續多年都以20%的速度增長。2008年我國HCFCs的產量約40萬噸,占發展中國家的87%,超過全世界比例的50%;消費量約為25萬噸,占發展中國家的一半。

環保部對外合作中心主任溫武瑞介紹說,按照議定書淘汰目標要求,我國淘汰任務很重。但考慮到當前工業市場的整體技術水平,我國淘汰HCFCs的時間表并不激進,力爭實現的目標是:2013年凍結,2015年消減10%,2020年消減35%,2025年消減67.5%,2030~2040年保留2.5%僅用于維修用途。

為了實現這一目標,《條例》建立了消耗臭氧層物質總量控制和配額管理制度。《條例》規定,由國務院有關部門確定國家消耗臭氧層物質的年度生產、使用和進出口配額總量。在總量確定后,消耗臭氧層物質生產、使用、進出口單位可以依照條例的規定向國務院有關部門申請配額許可證。

國務院法制辦農林城建資源環保法制司副司長王宛生表示,除了配額制管理外,新頒布的《條例》另一特點是強化了執法手段。《條例》對各種可能發生的違法行為,規定了罰款、沒收違法物品、拆除違法設備設施、沒收違法所得、核減配額數量直至吊銷配額許可證等嚴格的法律責任。

替代技術缺失成淘汰難點

按照《條例》要求,我國將逐步削減并最終淘汰作為制冷劑、發泡劑、滅火劑、溶劑、清洗劑、加工助劑、殺蟲劑、氣霧劑、膨脹劑等用途的消耗臭氧層物質。目前來看,高位的資金成本與替代技術的缺失是淘汰的主要難點。

作為全球第一個具有明確定量淘汰任務的國際環境條約,《蒙特利爾議定書》規定,發達國家比發展中國家提前十年淘汰消耗臭氧層物質,并為發展中國家提供資金和技術轉讓,幫助發展中國家淘汰消耗臭氧層物質。

“除了資金成本外,能同時滿足環保指標、性能指數與安全性能要求的替代技術缺失同樣是當前淘汰任務面臨的難點。”專家表示。

我國自加入公約以來,在多邊基金的支持下,已經累計淘汰了共約10萬噸消耗臭氧層物質的生產和11萬噸消耗臭氧層物質的使用,而且已經在2007年7月1日比公約提前兩年半完成最主要的兩種消耗臭氧層物質全氯氟烴(CFCs)和哈龍(Halon)的淘汰。

如今,在過渡時期,曾作為淘汰CFCs替代產品的HCFC,再次面臨被淘汰的命運。環保部對外合作中心項目三處處長周曉芳表示,目前,要努力探索一種全新的替代技術,以盡量避免替代技術需要再次替代的多重勞動。 北京報關員考試

雖然《條例》有規定:國家鼓勵、支持消耗臭氧層物質替代品和替代技術的科學研究、技術開發和推廣應用。但北京大學環境科學與工程學院教授胡建信接受本報記者采訪時坦言:“目前的替代技術并不理想。”

胡建信表示,希望建立政府主導,企業為主體和行業公眾參與的淘汰HCFCs的機制,開展技術可行、經濟有效的戰略和行動。

據了解,由國務院環境保護主管部門會同國務院有關部門擬訂的《中國逐步淘汰消耗臭氧層物質國家方案》正在制定中,或將于今年底報送國務院批準后實施。

時間:10 責任編輯:Adamina_1026

課程推薦

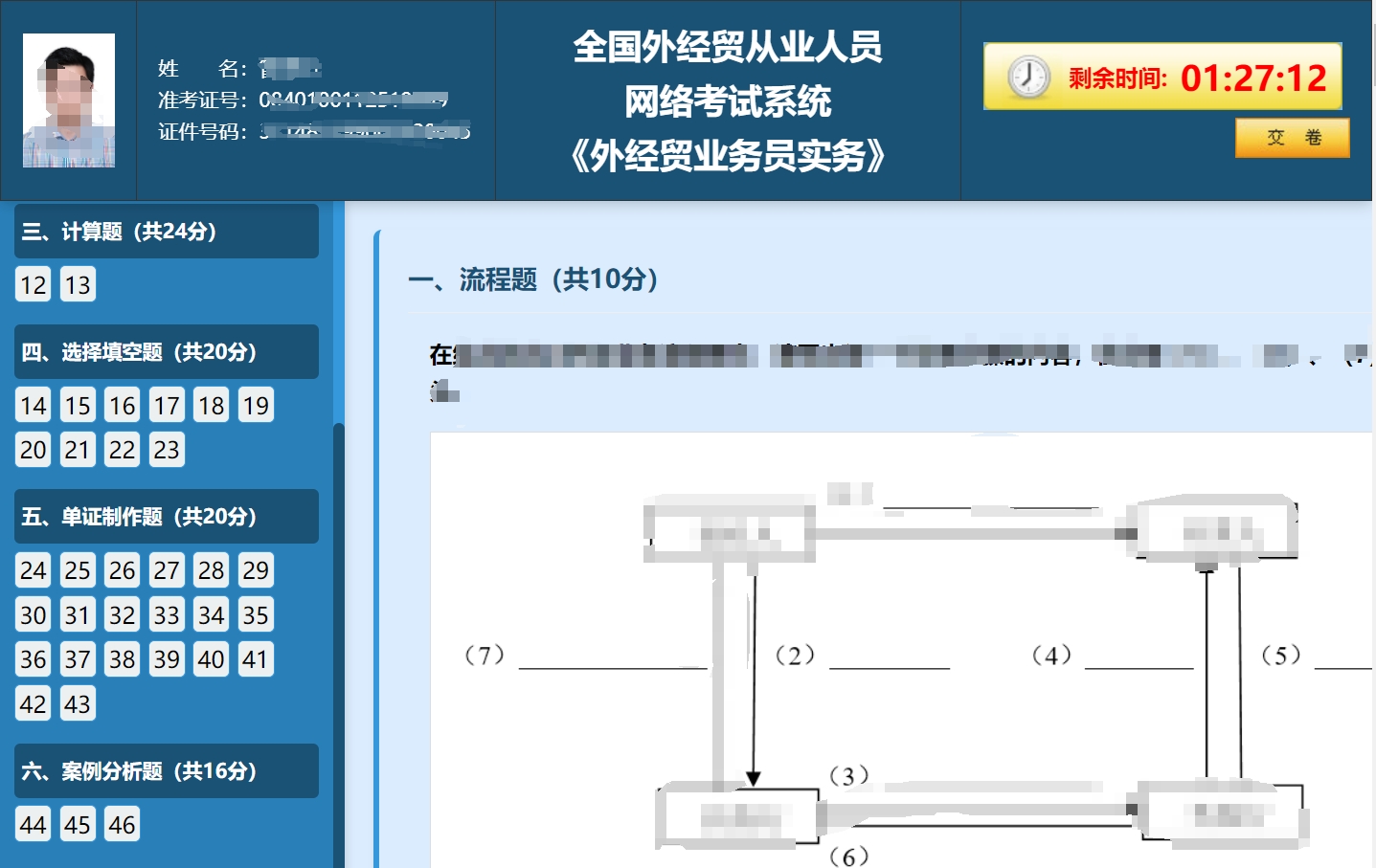

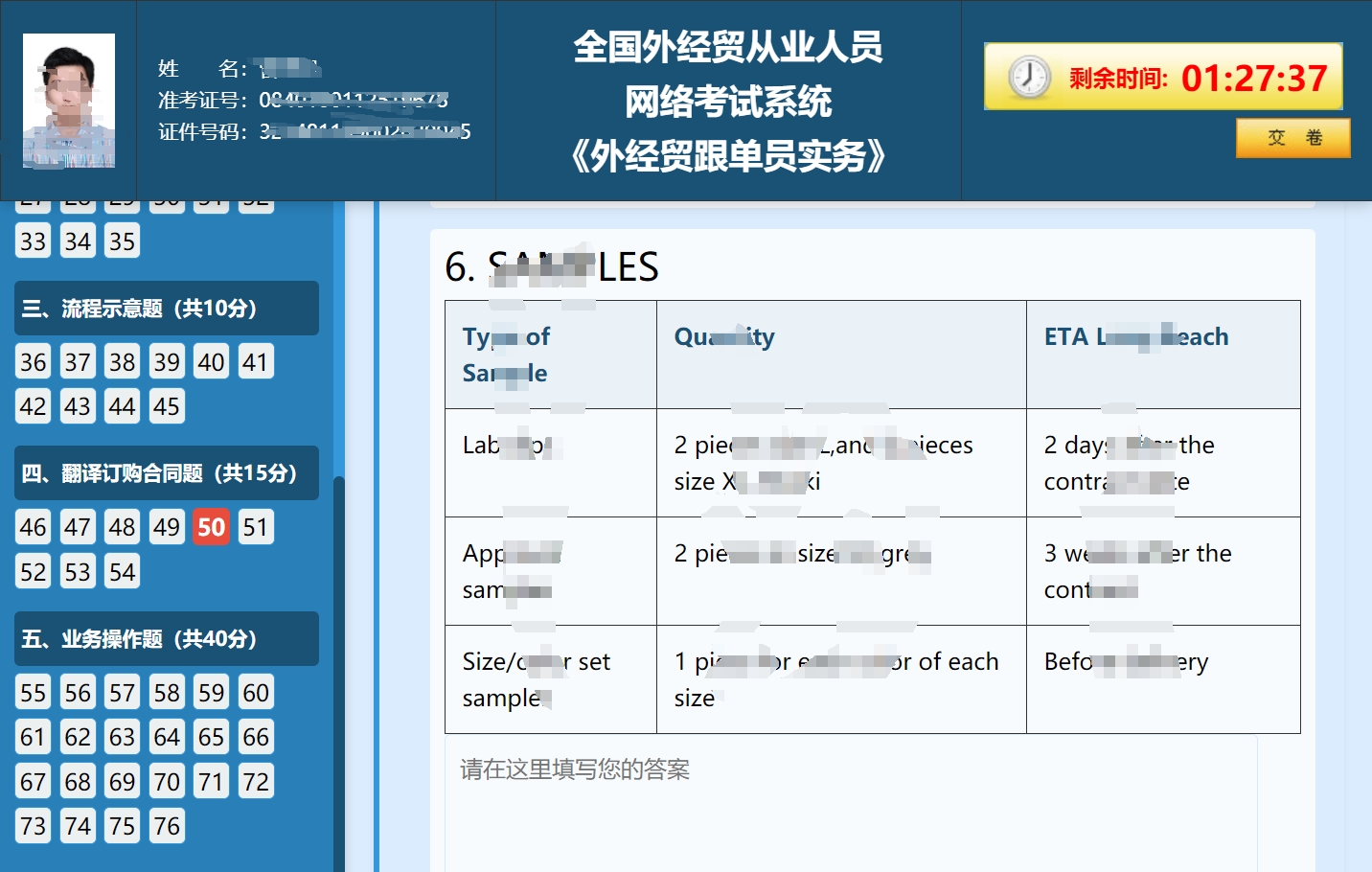

- 外經貿考試精講班

- 外經貿考試通關班

- 外經貿考試協議班

| 科目 | 班型介紹 | 價格 | 購買 |

|---|---|---|---|

| 《外貿會計實務》 | 標準班(原特色班、套餐C):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書) | 580 |

購買

|

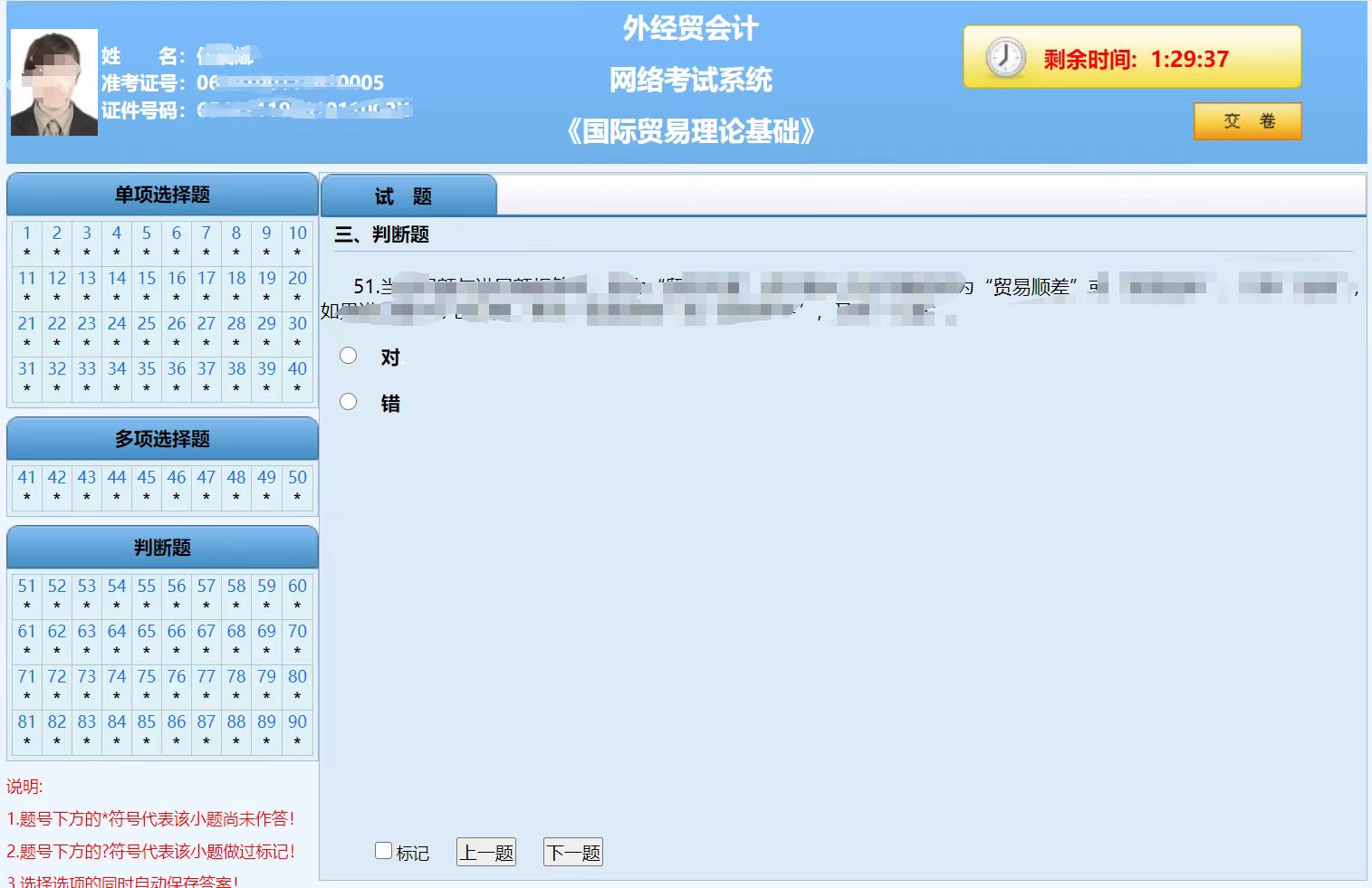

| 《國際貿易理論基礎》 | 標準班(原特色班、套餐C):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書) | 580 |

購買

|

| 《國際貿易業務員實務》 | 標準班(原特色班、套餐C):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書) | 580 |

購買

|

| 《國際貿易跟單員實務》 | 標準班(原特色班、套餐C):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書) | 580 |

購買

|

| 2門全套 | 標準班(原特色班、套餐C):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書) | 1160 |

購買

|

| 科目 | 班型介紹 | 價格 | 購買 |

|---|---|---|---|

| 《外貿會計實務》 | 通關班(原精品班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 《國際貿易理論基礎》 | 通關班(原精品班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 《國際貿易業務員實務》 | 通關班(原精品班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 《國際貿易跟單員實務》 | 通關班(原精品班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 2門全套 | 通關班(原精品班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 1860 |

購買

|

| 科目 | 班型介紹 | 價格 | 購買 |

|---|---|---|---|

| 《外貿會計實務》 | 協議班(保過班,原實驗班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 《國際貿易理論基礎》 | 協議班(保過班,原實驗班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 《國際貿易業務員實務》 | 協議班(保過班,原實驗班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 《國際貿易跟單員實務》 | 協議班(保過班,原實驗班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 930 |

購買

|

| 2門全套 | 協議班(保過班,原實驗班):(基礎學習班+習題精講班+沖刺串講班+模擬考試題庫+報名費+考試費+證書+保過) | 1860 |

購買

|

- 外經貿考試模考題庫綜合版

- 外經貿考試模考題庫實驗版

相關文章

無相關信息